家から18Kmのところにある信貴山朝護孫子寺に20年振りに行きました。

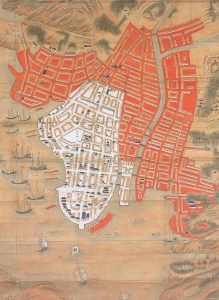

ここは1400年前に聖徳太子が、信ずべき貴ぶべき山として『信貴山』となづけ、朝護孫子寺を建立しました。

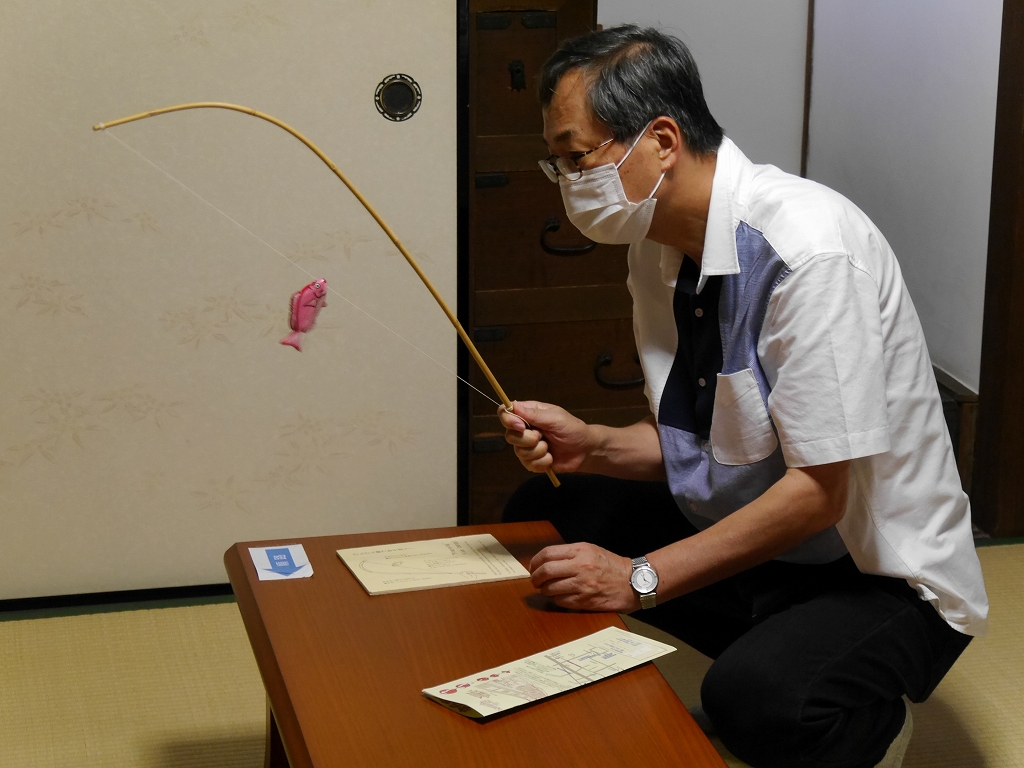

毘沙門天王が、聖徳太子に必勝の秘法を授けられた日が寅年、寅日、寅の刻であった為に、寅に縁りのあるお寺として信仰されています。

係の方々の説明も丁寧で、時間の経つのも忘れてしまいました。

大和13仏の中では、一番スペースも広く見所が沢山あり、素晴らしいお寺です。

近くには、法隆寺もあり、お勧めですよ😄

私はタイガースファンではないですが、タイガースファンが、かなり来るらしいです。

奈良・H.N.(25回生)