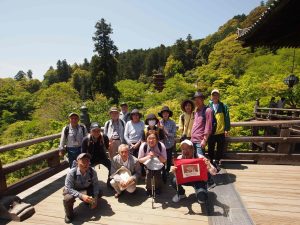

今年最後のさるく会は、総勢20名で師走の京都をさるきました。

あいにくの雨でしたので、予定を変更し、京都駅ビルで早めにお弁当をいただくことに。

京都駅1階・中央改札口に集合した後は、大階段沿いのエスカレーターで一気に屋上へ。そこから少し戻って駅ビル内に入り、空中経路を通り抜けました。1階の喧騒が嘘のように静かで人通り少なく、京都タワーや東西本願寺を望む“空中さるく”はとても快適。参加者の皆さんも初めての体験だったようで、ご好評をいただきました。

その後は東広場へ抜け、南広場を経由して大階段へ戻るルートを散策。再び東広場に戻り、屋内ベンチで少し早めの昼食をとりました。

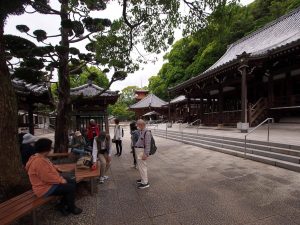

腹ごしらえの後は、雨の中を塩小路通、河原町通、七条通と歩き、三十三間堂へ。

1001体の千手観音像をはじめ、風神雷神像、二十八部衆像など、国宝の数々がずらりと並ぶ光景は圧巻でした。通し矢で知られる長大な本堂も見事でした。

【三十三間堂】

【三十三間堂】

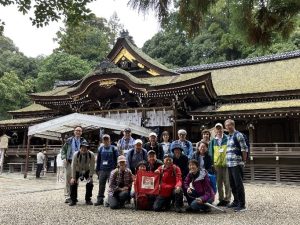

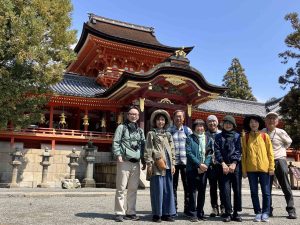

続いて豊国神社へ。国宝の唐門から参拝し、宝物館では豊国祭礼図屏風、豊公点茶図、秀吉の歯など、豊臣秀吉ゆかりの品々を拝観しました。屏風図は当時の賑わいが伝わるだけでなく、「○○を探せ」的な楽しみもあり、つい見入ってしまいました。

さらに隣接する方広寺へ。日本史で学んだ「国家安康」「君臣豊楽」の鐘の実物と対面し、奥へ進むと大仏殿跡緑地が広がります。かつて東大寺大仏よりも大きな大仏があり、この地を中心とした街づくりが構想されていたこと、そして豊臣から徳川へと時代が移っていったことなど、歴史の流れに思いを馳せるひとときとなりました。

【方広寺(大仏殿跡)】

【方広寺(大仏殿跡)】

その後は16名でTさんのお店に向かい、反省会兼忘年会。Tさん、今回も楽しい時間をありがとうございました。そして、雨にも負けず、さるく会にご参加くださった皆さんにも心から感謝いたします。

とても楽しい一日でした。有難うございました。