JR天王寺駅北口に38名集合。以下のコースをさるきました。

天王寺公園→慶沢園→茶臼山(昼食)→JR天王寺駅→(大阪環状線)→JR桃谷駅→御幸森天神宮→コリアタウン→鶴橋・小川亭とらちゃんにて焼肉ランチ→解散

会員および会員の家族が親睦と地域再発見、そして健康増進を目的として、 関西のまちをぶらぶら歩く同好会

第61回関西さるく会「滋賀・比叡山さるく」を実施しました。

今日は、日本仏教諸派の総本山たる比叡山延暦寺、三塔十六谷の中心、東塔地域をさるきます。

京都から新快速で14分、JR比叡山坂本駅に28名集合。初参加2名。

ケーブル坂本駅までの日吉大社参道は秋も深まり、鮮やかな赤、橙、輝く黄に染まったモミジで華やいでいます。

延長2.25km、所要時間11分の日本一長いケーブルカーで延暦寺駅に到着。

眼下に広がる琵琶湖を眺めながらの早めの昼食。

展望台からの眺望が素晴らしく、眼下には堅田市街地が広がり、琵琶湖大橋が見えます。

湖東の野洲や近江八幡も確認できます。その遠方には雲海の上に伊吹山系や鈴鹿山系が連なっています。

昼食後は、先ずは文殊楼。楼内、ほとんど垂直の急階段を登ります。

登りきると菩薩さんが祀られていて、みなさん更に沢山の知恵を授かろうと祈っています。

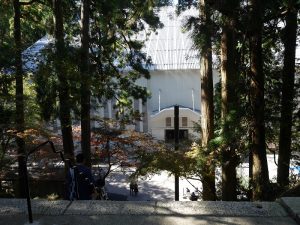

文殊楼を出て長い急階段をゆっくりと下ると、大改修中の国宝、根本中堂。

堂内は凛としていて静寂。不滅の法灯が柔らかく灯り続けている中で、静かに家内安全、無病息災そして平和を祈りました。

続いて、源信、親鸞、日蓮、道元、栄西、法然らが祀れた大講堂も圧巻です。

この地で修行を積んだ後、各宗派を開いた名だたる高僧達の像が私たち見詰めています。

正に日本仏教の母山であり、この場所の重さを実感します。

阿弥陀堂や東塔も拝観しました。

心身が浄化された気持ちで、紅葉を満喫しながら下山。

坂本比叡山口から京阪石山坂本線で大津京へ。

反省会には地元の37回生伊藤さんも合流し、ワインや美味しい食事で会話も弾み、楽しい時間を過ごしました。

下見の際に反省会会場探しでご苦労された世話役に感謝です。

23回生 手嶋

写真は36回生桑原さん、37回生大久保さんに投稿いただきました(19回生福地)

坂本の穴太積みの小径と日本一長いケーブルカー乗り場。ケーブルカーと琵琶湖遠景。

文殊楼と落ちそうな急階段。文殊楼からの根本中堂。根本中堂修理中の屋根。

秋晴れの11月2日(土)、さるく会会長と二人で比叡山さるくの下見に行ってきました。

10時過ぎにJR比叡山坂本駅を出発。途中穴太衆が組んだ石崖の小径を経て日本一長いと言われるケーブルカー乗り場へ。途中には駅が二つ、トンネルが3つ、乗車時間11分のケーブルの旅を楽しみました。その後文殊楼の急な階段をこわごわ上って、修理中の根本中堂を参拝。2016年から10年間もかかる修理ですがその様子を見学できたのは思い出に残る体験でした。

延暦寺会館でお弁当を食べた後は大講堂や阿弥陀堂を拝観。鮮やかな朱色が印象的です。お土産店でお買物した後、ケーブルカーで下山。それからは反省会の場所探し。当てにしていた有名な鶴喜そばは予約できなくなっており断念。あと5軒くらい交渉するも全敗。結構歩き回った後だけに力尽きて下見終了。帰路へ。(後日会長が大津京のサイゼリアを見つけて一安心!良かったです。)往きはよいよい、帰りはしんどい下見になりました。(19回生 福地記)

御影駅に同窓生32名集合。

金木犀の香り漂う秋たけなわ。やや暑いくらい陽気でしたが気持ちの良い好天。

灘の生一本、銘酒のふるさと灘五郷の酒蔵をはしごしようという企画です。

六甲山を背景に東から順に今津郷、西宮郷、魚崎郷、御影郷、西郷を灘五郷と呼びます。

郷内に一歩踏み入れると日本酒特有の香りがほのかに漂ってきます。

先ずは神戸酒心館(福寿)。創業1751年。ノーベル賞の晩餐会で「福寿」が提供されていることでも有名です。

早速試飲開始。3種類の銘柄をクィッ、クィッ、クィッ!

いずれもとてもまろやかで、思わず旨い!の声、多数。

次は、講道館柔道創始者、嘉納治五郎の生誕地に立ち寄った後、白鶴酒造資料館へ。

ここは1743年創業。

実際に使用した道具を見ながら酒造りの工程を学ぶことができます。

見学の後はお楽しみの利き酒。にわか評論家たちによる味比べが始まりました。

福寿の方が良かった!とか、いや白鶴が旨い!とか。

酒も美味しいがお腹も空いたということて、御旅公園にて昼食。

しばしの団欒の後は、3番目の酒蔵、菊正宗酒造記念館。

1695年築の御影、本嘉納家の酒蔵を移して1960年に開館したとの事。

奈良や伏見に対し、海上輸送に有利な灘地域の酒造りについてガイドの解説を興味深く聞きました。

勿論、試飲もしっかり楽しみました。

次は本日最後の酒蔵、濱福鶴吟醸工房。

名物杜氏として有名な米治さんの名調子の解説に引き込まれながら、酒造りの工程をわかりやすく教えて貰いました。

クイズもあり景品をもらった人は大喜びでした。

そして本日最後の試飲。

さすが大吟醸!柚子酒も旨い!

お土産用や反省会用のお酒も購入して酒蔵めぐりを締めくくりました。

反省会は魚崎会館をお借りして、近くのスーパーで調達したおつまみを食べながら楽しい時間を過ごしました。

23回生 手嶋 記

写真クラブ川端さん・桑原さんに出品していただきました(19回生福地)

いつもお世話になっております。37回生の山崎です。

昨日9/28(土)に26回生の小野さんと一緒に来月27日(日)酒蔵さるくの下見に行ってまいりました。

10時にJR住吉で待ち合わせしたのですが、今回は、4つの酒蔵と阪神御影駅の名水沢の井へご案内したいと話がまとまり、各蔵での所要時間を逆算して、集合場所を阪神御影駅に変更させていただきたいと思います。

10:00 阪神御影駅改札外の階段下(改札は1つだけです。)

10:15 名水沢の井(神戸 御影の地名の由来にもなった湧水の井戸)

10:30 神戸酒心館(ノーベル賞晩餐会でも好評の福寿 試飲とトイレ休憩)

11:15 嘉納治五郎 生家(生誕地)通過見学

11:20 白鶴(酒蔵資料館見学と試飲)

12:00 御旅公園(白鶴酒造から徒歩数分の公園 昼食休憩)

12:45 菊正宗資料館(試飲と館内自由見学 トイレ休憩)

13:30 浜福鶴酒造 (工房見学、案内付 試飲)

14:30 魚崎会館 大集会室(反省会 〜 16:30までに退室)

反省会の会場、50人弱規模の団体で入れる店舗が見つからず最も苦労しましたが、

浜福鶴酒造から徒歩5〜6分ほどの魚崎会館の集会室を借りましたので、飲食物持ち込みで反省会を開きたいと思います。

浜福鶴で買ったお酒を飲むも良し、移動中にスーパーマルアイがありますので、冷えたビール〜ソフトドリンク、おつまみ類もバッチリお買い物出来ます。

魚崎会館の使用料3,300円は、10/5(土)に山崎が申し込み書を提出に行く際に仮払いする予定です。

写真は下記のURLで見ていただけます。(ダウンロードできます。)

https://drive.google.com/drive/folders/1ZU_Knp2fOpwQqaDyImtLS_HvjqzBaBXJ

小野さんと意見が一致したのですが、1軒め福寿は、世界進出をしているだけあって、フルーティーで美味しい。

白鶴は企業努力は素晴らしいが、ややアルコール臭が強い。

菊正宗は安定しているが、白鶴より少し良い印象。

ラストの浜福鶴は、最高に美味しい。しかもお得なお値段。

個人的な感想ですが、ラストに一押しを持って来ています。

実際どこも秋おろしのお酒を出し始めたばかりで、見学、試飲時間の予約のスケジュールがタイトでした。

それでは、当日も皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

兵庫地区委員 山崎博美

第59回関西さるく会「奈良・斑鳩の里さるく」を実施しました。

JR法隆寺駅に関東からの参加者2名を含め22名が集合。

心配した台風17号の影響もほとんど無く、日も差し込む陽気。

丁度、夏と秋の境目といった気候です。

斑鳩の里は、2014年4月27日に第1回目さるく会を実施した場所です。

何人集まるのかも予測がつかない状況で不安を抱えながら試行してみたという経緯があります。

そして、5年の時を積み重ね、今や関西同窓会にすっかり定着したさるく会のまた新たな一歩を踏み出そういうわけです。

「秋の日に 原点回帰の さるく会」。

JR法隆寺駅を出発し、1993年にユネスコの世界遺産に登録された法隆寺へと向かいました。

しばらく歩くと法隆寺iセンターに到着。

さらに松並木の法隆寺参道を抜けると南大門。

ここは、正面に金堂と五重塔が堂々と建ち並ぶ景観を眺められる第1のビューポイント。

まずここで集合記念写真。

さらに中門まで進みます。

深く覆いかぶさった軒、それを支えるエンタシスの柱、重厚な扉と左右に金剛力士像、そして金堂や五重塔を包み込む回廊。世界最古の木造建築、西院伽藍は荘厳です。

ここで、法隆寺境内拝観コースと藤ノ木古墳見学コースに分かれました。

拝観組は西院伽藍、大宝蔵院、夢殿が建つ東院伽藍内を拝観。

釈迦三尊像、薬師如来坐像、阿弥陀如来像、四天王像をはじめとした仏像の数々、壁画、建物など飛鳥時代の代表的な仏教文化を堪能したようです。

藤ノ木古墳組は、法隆寺西大門を出て、古い土塀が並ぶ静かな佇まい宮大工の里を通り抜けて藤ノ木古墳へ。古墳周辺のコスモスはまだチラホラで満開はまだまだ先のようです。

古墳見学の後は、近くの斑鳩文化財センターに立ち寄りました。

藤ノ木古墳から出土した石棺や副葬品のレプリカが展示されてあり、ガイドさんが丁寧に説明してくれました。いまだ誰の墓なのかわかっておらず謎の多い古墳です。

見学後法隆寺に戻り拝観組と合流。境内内で昼食。

東院伽藍の夢殿の前を通過して中宮寺を拝観。

法隆寺境内をあとににして、ここからは田園風景が広がる斑鳩の里をさるきまました。

まずは、法輪寺へ向かいます。

稲穂もたわわに実り頭を垂れています。

柿や柘榴も赤みを帯び、茄子も実り、収穫の秋が近づいているようです。

法輪寺の三重塔も見事で第2のビューポイント。

さらにさるくこと10分。

法起寺に到着。ここの三重塔も見ごたえがあります。

特に稲穂やコスモスに囲まれた風景の中に三重塔がすくっと建っている図はまるで絵葉書のようです。

コスモスはまだ時期尚早でしたが第3のビューポイント。

素晴らしい集合写真が撮れたようです。またそれぞれ好きな構図でさかんに写真を撮っていました。

金剛山系や三輪山・竜王山系や遠く大峰山系も眺めることのできる奈良・斑鳩の里をのんびり歩きながら最寄りのバス停へ。バスを待つ間は、例によってひとしきりの長崎弁談義。

バスに乗車しJR王子駅へ。

ここで一旦解散し、反省会会場へ。

会場にたどり着くと同時にやや強い雨。

冷たい飲み物とおしゃべりでクールダウン。

そしてお開きの頃には青空が。

今回も晴れ女が仕事を完璧にしたらしい!そのパワーに驚嘆するとともに感謝!

天気もさるく会に配慮してくれました。

23回生 奈良地区委員 手嶋 記

法隆寺駅でミーティング。(さるく会の始まり)・喫茶店(反省会の始まり)(36回生川端さん)

法隆寺参道をかろやかに!。法隆寺の七不思議南大門の鯛石(24回生西村さん)、そして中門前での記念写真(36回生桑原さん)、五重塔(川端さん)

藤ノ木古墳組:宮大工の里・藤ノ木古墳(川端さん)

法隆寺組:法隆寺五重塔(36回生佐々野さん)、金堂・回廊(桑原さん)、夢殿(佐々野さん)

笑顔いっぱいのお昼ご飯(桑原さん)

中門に佇む。欅の古木を撮る。

法輪寺。

野焼き、曼殊沙華。

法起寺(記念写真は桑原さん)、コスモスと三重塔。

乾杯!楽しい反省会。

※順次写真をいただく予定です。ご期待ください。(19回生福地)

奈良地区委員の福地さん、伊藤さんご夫妻と手嶋に一般参加として桑原さんとご友人の東方さんが加わり6名で実施しました。

奈良・斑鳩の里は、2014年4月27日に関西さるく会の第1回目さるくを実施した記念すべき場所です。

何人集まるのかも予測がつかない状況の中で、当時の世話役の人達が企画し、本当に実施可能なのか不安を抱えながら試行してみたという経緯があります。

そして、5年の時を積み重ねて第58回にして原点回帰し、また新たな一歩を踏み出そういうわけです。

暑さが残る中、稲穂がぐんぐん伸び始め、コスモスもチラホラ咲き始め、イチジクの収穫最盛期を迎え、秋の気配もわずかに漂っています。

JR法隆寺駅を出発し、しばらく歩くと法隆寺iセンターに到着。情報収集とトイレ休憩。

松並木の法隆寺参道を抜けると南大門。正面に法隆寺金堂と五重塔が堂々と建ち並ぶ第1のビューポイント。記念撮影の絶好の場所のようです。

ここ西院伽藍の中を拝観するのも楽しみの一つ。またさらに西へ歩いて西円堂に立ち寄り薬師如来像を拝観した後、国史跡藤ノ木古墳を見るのも見逃せない。

時間的に両方はどう考えても無理のようです。

そこで、本番では希望により西伽藍拝観コースと藤ノ木古墳コースに分かれて同時進行する案が採用されました。

下見では藤ノ木古墳コースをさるいてみました。

古墳近くには斑鳩文化財センターが開館していて、藤ノ木古墳から出土した石棺や副葬品のレプリカが展示されてあります。いまだ誰の墓なのかわかっておらず謎の多い古墳です。

昼食を済ませて、法隆寺西院伽藍に戻り、東院伽藍へ。ここには八角形の夢殿が建っています。

その東側に中宮寺。

ここからは田園風景が広がる斑鳩の里をさるきます。

まずは、法輪寺。三重塔が見事で第2のビューポイント。

さらにさるくこと10分で、法起寺。ここの三重塔も見ごたえがあります。

田園コスモス畑の風景の中に青空に向かって三重塔がすくっと建っている図はまるで絵葉書のようで、第3のビューポイント。

ただし交通の便がもう一つで、最寄りのバス停までがやや遠い。

少し我慢してしばらく歩くと法起寺口バス停に到着。

14:30発のバスでJR王子駅へ。

ここから反省会会場探し。数件拒否され漸く交渉成立。

冷たい飲み物を頂きながら、本番当日のさるくコースの確認して、下見をお開きに。

本番の案内は別途HPに掲載いたします。

(23回生 手嶋)

左上から法隆寺中門・五重塔をバックに記念写真、法隆寺五重塔(桑原さん36回生)、法隆寺西室、コスモス(桑原さん)、藤ノ木古墳をバックに記念写真(桑原さん)、藤ノ木古墳石棺、中宮寺、イチジク、法輪寺(桑原さん)、キバナコスモス、百日草?と蝶々、稲穂と法起寺。(写真 19回生 福地)

第58回関西さるく会「京都・鞍馬さるく」を実施しました。

叡山電鉄出町柳駅に22名が集合しました。

終点の鞍馬駅まで叡電で約30分。

巨大な天狗の面がお出迎え。

土産物の店が並ぶ通りを抜けると仁王門。

早めの昼食をとり、ケーブルカーに乗り継いで多宝塔へ。

急階段を登り詰めると鞍馬寺金堂にたどり着きました。

鞍馬寺は770年に鑑真和上の高弟鑑禎上人が毘沙門天を祀って創建したといわれています。

本尊は「千手観世音菩薩」、「毘沙門天王」、「護法魔王尊」からなる三位一体の「尊天」。

「月のように美しく、太陽のように暖かく、大地のように力強く・・・すべては尊天にてまします」とお唱えし祈るのだそうです。

本殿前にある「金剛床」の中心、六芒星はパワースポットとして有名で、パワーを得たい人達の長い列ができていました。

さるく会のメンバーも、六芒星に立って両手を大きく広げ、体いっぱいにエネルギーを授かっていました。

約1時間、各自、自由に鞍馬山を散策しました。

霊宝殿博物館で国宝の「木彫毘沙門天立像」や宝物を拝む人や、健脚組は牛若丸が跳躍の鍛錬をしたという「木の根道」を登り、奥の院「魔王殿」まで歩いたようです。

魔王殿は、護法魔王尊が650万年前に金星から舞い降りたとされるところだそうで、その年齢は16歳のまま、年を取ることのない存在だとか。

再び、金堂前に集まり、九十九折りを下ります。

義経供養塔を見ながらさらに下ると、鞍馬山の鎮守社「由岐神社」。

鞍馬の火祭で有名です。

神木の大杉は樹齢800年、50mの高さがあり、さすがに神々しさがあります。

仁王門に戻り記念撮影。

叡電に乗ってスタート地点の出町柳へ戻り、反省会会場へ。

冷たい飲み物でクールダウン。

鞍馬山からたくさんのパワーをもらったさるく会でした。

写真は西村さん(24回生)、大久保さん(37回生)にもご提供いただきました。(19回生福地)

第57回関西さるく会「平城京跡さるく」を実施しました。

近鉄大和西大寺駅に20名が集まりました。

コース説明の後、各自熱中症対策をしてスタート。

15分ほど歩くと、平城京跡資料館に到着。

2班に分かれ、それぞれの班にボランティアガイドがついて展示物の説明。

平城京跡の歴史、発掘調査の過程や出土品、ジオラマによる宮殿の再現、当時の衣食住の様子など熱心に説明してくれました。

続いて、第一次大極殿の見学。平城京遷都から丁度1300年後の2010年に復元竣工した巨大な施設。

元日朝賀や天皇即位など国家儀式の際に天皇が出御する場所です。

ここでもボランティアガイドが丁寧に説明してくれました。

大極殿前の広場で記念撮影後、復元事業情報館で直射日光を避け、わずかな風を感じながらの昼食。

後半は、朱雀門まで移動。ここでボランティアガイドも交代。

日差しはますます強くなり、早々に冷房が効いた平城宮いざない館へ移動。

ここでは、時空を超えて奈良時代の平城宮を体感することができます。

出土品や資料から往時の様子をより深く理解することができました。

近鉄奈良駅ビルの反省会会場までバスで移動。

反省会は全員参加。火照った体に冷たいビール、ドリンクは格別!

今日の平城京さるくを振り返りつつ、つい先日決まった来年のさるく会計画の発表などの話題で盛り上がり、時間延長して17:00にお開き。

律令国家・天皇中心の専制国家・中央集権を目指した時代について理解を深めた一日となりました。

また、来月の京都・鞍馬さるくでお会いしましょう。

23回生 奈良地区委員 手嶋 記

36回生 写真クラブの桑原さん、写真の提供ありがとうございました。

第57回関西さるく会「奈良・平城京跡さるく」の下見を実施しました。

2019年6月30日(日)活発な梅雨前線が停滞し、強い雨が降りしきる中でしたが、

福地さん、長岳さん、伊藤さんご夫妻、と手嶋が奈良地区委員として参加しました。

和銅3年(710年)、飛鳥に近い藤原京から平城京に都が移りました。

唐の長安をモデルにして設計され、南北約5㎞、東西約6㎞、都の中央北端には政治の中心となる平城宮が造られました。

784年に長岡京に都が移るまでの間の75年間、藤原京から始まった国造りをさらに発展させ、

国家として機能するシステムを造り上げた奈良時代をより深く知ることが出来ます。

当日は、ボランティアガイドに詳しく説明していただきながらさるきます。

集合日時:2019年7月28日(日)10:00(出発:10:15)

集合場所:近鉄大和西大寺駅南口改札

予定コース:近鉄大和西大寺駅⇒平城宮跡資料館⇒第一次大極殿⇒復元事業情報館(昼食)⇒朱雀門⇒平城宮いざない館⇒朱雀門広場からバスで近鉄奈良駅まで移動⇒反省会(サイゼリア近鉄奈良駅ビル店)

その他注意事項

・冷房の効いた建物内の時間を比較的たっぷりと取り、移動はできるだけ短時間にというコンセプトで企画しています。

・ただし、当日の天候、気温、体調を考慮しながらコース・時間を変更する場合がありますのでご承知おきください。

・歩きやすい服装や靴でご参加ください。

・また、帽子、日傘などもご用意ください。

・水分補給もお忘れなく。

・バス移動は運賃100円です。(ぐるっとバス:所要時間約15分)

・反省会は、15:00~16:30を予定しています。

また、反省会の会費はアルコール飲まない人(約1500円)、アルコール飲む人(約2200円)を予定しています。

以上