第35回関西さるく会「大阪万博公園記念公園BBQ大会」の下見を実施しました。

<下見メンバー>

白垣さん(25回生)青木さん(23回生)犬塚さん(25回生)と泉田(24回生)

<下見コース>

万博記念公園内(自然文化園入口→BBQ会場→日本庭園→ソラード回廊→花の丘)

→EXPOcity(スーパーイズミヤ)BBQ会場

<BBQ会場の確認>

係員に人数についてキャンセルする場合などの事を確かめました。

洗い場、テーブルなどの設備もしっかりしており、参加者全員十分に楽しめる施設と思います。

<散策コースの確認>

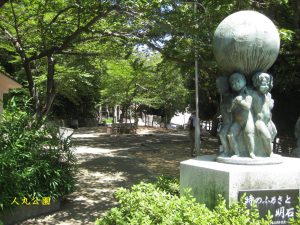

自然文化園・日本庭園は非常に広く、すべて見て歩くには1日がかりでも相当疲れてしまうことになりそうです。

ルートとしては、自然文化園を中心にソラートと呼ばれる空中回廊を通って、花の丘をめぐるコースが良さそうです。花の丘には秋桜が一面に咲いているはずですので楽しみです。

日本庭園もなかなか見どころ十分なのですが時間的にも体力的にも大変です。

思い切って散策コースからは外したいと思います。

ただ家族ずれの方などの参加も期待されますし、

日本庭園も見たい方もおられるかもしれませんので、BBQ会場での集合時間を決めたうえで

自由行動も可としたいと思っています。

さるいた後のBBQ。夏の疲れを癒しましょう。

子供さん、お孫さんもご一緒に家族で参加されてはいかがでしょうか。

皆様のたくさんの参加をお待ちしています。(泉田 記)

<重要事項>

当日は雨天決行です。

BBQ会場は予約制になっており、50席を確保していますが人数未達の場合などではキャンセル料が発生します。

また 食材につきましても事前に予約しますので確認が必要になります。

恐縮ですが参加いただける方は下記の幹事泉田まで人数をメールでご連絡願います。(9月15日まで)

(すでに8月のさるく会で参加を表明された方は連絡不要です。)