U先輩が急遽ご欠席となったため、運営は私が臨時代行。U先輩からはLINEで情報提供頂き、さらにU先輩ご友人を介して、U先輩ご準備の資料を駅で受け渡し頂く。U先輩、ご友人の方、ご準備、ご協力いただき有難うございました。

さて、雨上がりの朝10時、京阪電車「石清水八幡宮駅」に集まった参加者は8名。花見時期にしては観光客も少ないので、天気の影響と理解。コース取りは、先に男山に登るか、背割堤に行くか、2つの選択肢。どちらから行くか。午後に晴れ間が出る予報、U先輩情報、そして参加者希望等を考慮し、まずは男山に登ることに。ケーブルカーで楽に。まだ混んでなくて、座れて、たった3分で山上駅に到着。

そこから少し歩いて男山展望台へ。京都市街方面を見渡す眺めは絶景。北側にはこれから行く背割堤の桜も見降ろせました。

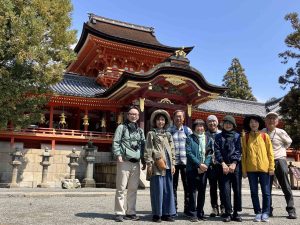

次は石清水八幡宮へ。社殿にお参り後に集合写真。それから、楠木正成の楠、信長堀などを巡りました。若宮殿社は、陽光を浴びて、雨上がりの檜皮葺屋根から蒸気を上げていました。再び社殿の前に戻ったところで、社殿と参道が少しずれた位置関係にあると気付きました。石清水八幡宮の七不思議の一つだったようです。

石清水八幡宮をあとにして、ケーブル駅に戻ろうとしたところで、元気な声に遭遇。あ、走井餅の出店です。前回たべて美味しかったという方、ケーブル車内の広告を見たときから気になっていたという方もいて、結局、ほぼ全員がお土産に購入。帰宅後に食しましたが(一部の方は昼食時には食してましたが)、柔らかくて甘くて、とても美味でした。きっと次回も購入すると思います。

そうして、ケーブルで下山。駅前を過ぎて、左折し、木津川を渡って、12時過ぎに背割堤へ到着。この頃には天気は回復し、多くの花見客で賑わっていました。さて、どこで昼食にするか。土手の南側に下りてみましたが、出店が延々と続き、近場に十分なスペースは無さそうでした。引き返して、土手の北側斜面に場所を見つけて、腰を下ろしました。サクラと宇治川を眺めながらの楽しい昼食となりました。

そう、ここは木津川、宇治川、桂川の三川が合流する地。お陰でソメイヨシノは太くて立派です。昼食の後は、堤の上に登り、1.4㎞続く立派なサクラのトンネルを満喫。素晴らしい空間です。トンネルを抜けたら、堤の先端を降りて、南側の道を引き返しました。出店の前を抜けて、橋の下をくぐり、行きとは反対側の道を歩いて橋を渡り、駅に到着して解散。お疲れ様でした。

U先輩、今回のさるくを計画いただき有難うございました。思いっきり春を堪能できました。来年のお花見はどこですか?素敵な企画を楽しみにしております。

大久保(37回生)記